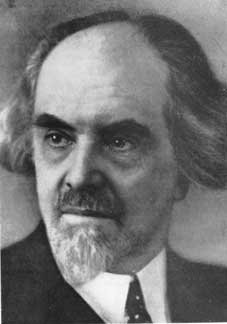

Nicolas Berdiaev (1874-1947)

Si

Marie-Madeleine Davy parle de Nicolas Berdiaev comme d’un « pneumatologue »,

celui-ci se définissait comme un homo mysticus - plutôt qu’un

homo religiosus. Certes, il faut donner ici son sens au mot

« mystique » tel que Berdiaev l’utilise, dans l’ordre de

la pensée orthodoxe. Il dira lui-même à ce sujet : « J’ai

du monde une conception mystique à l’origine et, par comparaison, le

moment religieux, organisé, n’est que secondaire. Eckhart, Jacob

Boehme, Angélus Silesius sont plus près de mon cœur que les Pères de

l’Eglise. Je crois à la présence d’une mystique universelle,

d’un spiritualisme universel. (…) J’ai cependant toujours été

plus attiré par la mystique gnostique et la mystique prophétique que

par la mystique ayant reçu l’approbation officielle de l’Eglise,

celle qui a été reconnue comme la mystique orthodoxe, quoiqu’elle mériterait

mieux le nom d’ascèse »,

In

Essai d’autobiographie spirituelle.

*

Aperçus sur la vie et

l'œuvre de Nicolas Berdiaev

Nicolas Berdiaev est né le 19 mars

1874 près de Kiev dans une famille de la haute aristocratique et

c’est à Kiev qu’il passa son enfance et son adolescence,

nourrissant progressivement sa révolte contre la société mondaine et

aristocratique à laquelle il appartenait jusqu’à la rupture et son

entrée – alors étudiant – dans le monde révolutionnaire – il découvre

le marxisme à 20 ans. En 1898, il est emprisonné pour menées révolutionnaires,

libéré puis exclu de l’Université et en résidence surveillée

pendant 2 ans à Kiev – il y fera la connaissance de Léon Chestov.

Condamné à 3 années d’exil à Vologda, il aurait pu regagner Kiev

après quelques semaines, après les démarches. De retour à Kiev, il

se tourne vers la religion orthodoxe, sous l’influence de Serge

Boulgakov, se marie avec Lydie Trouchev. 1904 : Saint-Pétersbourg

où la société qu’il fréquente s’est « convertie » à

la Théosophie, selon Hélène Blavatsky et Annie Besant : « Par

la réaction qu’elle provoqua en moi, elle contribua fort à ma

conversion à l’Église orthodoxe. »

Survient alors, en 1907, un événement singulier qu’il décrira

brièvement dans son Essai d’autobiographie spirituelle :

« Je me rappelle un moment - c’était en été, à la campagne,

- je me trouvais dans le jardin, à l’heure du crépuscule et le cœur

lourd… Sous les nuages,

la nuit s’épaississait, mais subitement une lumière intérieure

surgit ». Ce que fut cette lumière, c’est sans doute cette

« lumière non crépusculaire » dont parle Soloviev qui

invite à « se mettre en route », en sa direction. Il dira

lui-même que ce ne fut pas une « conversion », parce

qu’il ne trouva pas la paix du cœur en cette circonstance, et l’on

ne peut parler d’une initiation au sens strict. Il passera l’hiver

1907 à Paris, puis retournera à Moscou où il retrouve Serge

Boulgakov. C’est de cette époque que date son admiration pour Jacob

Boehme – et on peut se demande si ce dernier - son « ange »

- n’est pas pour quelque chose dans l’évolution ultérieure de

Berdiaev. Jacob Boehme donc, ainsi d’ailleurs qu’un singulier

personnage, un paysan illettré, Akimouchka, avec il s’est lié :

« Nos entretiens étaient d’une grande profondeur spirituelle,

il se trouvait au niveau des thèmes mystiques les plus arides,

particuliers à la mystique germanique. (…) L’union existe dans le règne

de l’esprit ».

Vint la révolution de 1917. Nommé

membre du Conseil provisoire de la République, il se détourne

rapidement de l’activité politique, rédige La Philosophie de

l’inégalité, qui est une attaque contre le bolchevisme et qui ne

sera pas publié, est nommé ensuite vice-président de l’Union des Écrivains

et professeur à l’université de Moscou. Ses ennuis avec le régime

commencent en 1920, et il sera finalement expulsé de Russie, en 1922,

« pour des raisons idéologiques et non politiques ».

Commence l’exil, à Berlin d’abord, de 1922 à 1924, où il

est Doyen de l’Institut scientifique russe, puis à Paris où il vécut

jusqu’en 1947, date de sa mort, le 23 mars. Plus de vingt années donc

où il se consacrera exclusivement à son œuvre.

Toute l’œuvre de Nicolas Berdiaev

part d’un postulat selon lequel « l’esprit est « inversé »

dans le monde, il s’en détache, y redescend, se symbolise en lui »

et toute sa vie s’explique par sa revendication de l’action créatrice

– et donc par son refus de ce qui la limite : « Ma voie

spirituelle m’ayant mis en contact avec le monde de l’orthodoxie,

j’éprouvais la même angoisse que j’avais ressentie dans les mondes

aristocratiques et révolutionnaire, j’y retrouvais la même atteinte

à la liberté, la même hostilité envers l’indépendance de la

personne et de son action créatrice ».

Toute sa démarche philosophique ou plutôt gnostique repose sur la notion d’Ungrund, selon Maître Eckhart :

« Dieu en tant que créateur du monde et de l’homme est corrélatif

à la création. Il surgit des profondeurs de la Divinité, de

l’inexprimable Néant. Telle est l’idée la plus profonde et la plus

secrète de la mystique allemande ». Mais c’est à Jacob Boehme

– auquel il consacrera de nombreuses pages – qu’il est redevable

de certaines « percées », en particulier en ce qui concerne

sa conception de la sexualité humaine. Quant au fond de sa pensée,

elle découle de cette « action créatrice » qui en

constitue le moteur, du fait qu’il accorde à l’esprit la précellence

sur l’être : « L’esprit est l’acte créateur ;

l’esprit crée un être nouveau. L’activité créatrice, la liberté

créatrice du sujet est primitive. Le principe de causalité ne

s’applique ni à l’esprit ni à la vie spirituelle. L’esprit est

de Dieu, et l’esprit mène à Dieu. L’homme reçoit tout de Dieu par

l’esprit et c’est par l’esprit que l’homme donne tout à Dieu,

qu’il multiplie les dons qu’il a reçus, qu’il crée ce qui

n’existait pas auparavant. L’esprit vient de Dieu. L’esprit

n’est pas créé par Dieu comme l’est la nature, il émane de Dieu,

il est versé, insufflé par Dieu à l’homme ».

Pour Nicolas Berdiaev, l’homme peut

contempler Dieu par une « orientation ascendante » de

l’esprit. Pour y parvenir, il doit d’abord passer du monde de la

chair au monde de l’âme, puis de celui-ci au monde de l’esprit,

dans une démarche typiquement « pneumatique ». Cette même

démarche lui permet d’affirmer aussi que l’Église de Pierre,

« dont l’Église orthodoxe reçoit aussi sa prééminence »,

s’oppose à l’Église de Jean dont « les saints et les

mystiques sont les vivants dépositaires ». Car, ce qui caractérise

la tradition johannique est qu’elle suppose chez l’homme une

connaissance de type « pneumatique », et quand nous disons,

elle s’oppose, c’est bien à la manière dont l’âme s’oppose à

l’esprit et le psychique au spirituel. Voici justement ce qu’il dit

de la tradition johannique : « L’Église de l’amour est

l’Église de Jean, l’Église éternelle, recelant en elle la plénitude

la vérité à la fois sur le Christ et sur l’homme. »

S’agissant de la sexualité humaine, pour Nicolas Berdiaev, « l’homme

intégral comprenait en lui la nature féminine », et surtout il

dira : « Ce n’est ni l’homme ni la femme qui sont faits

à la ressemblance divine, mais seulement l’androgyne, l’être intégralement

bisexué ». C’est d’ailleurs ce qui le conduira à pratiquer

l’abstinence, et à parler de la virginité comme d’une « énergie

sexuelle positive ». On reconnaît bien sûr ici la marque de

Jacob Boehme : « Selon l’enseignement génial de Boehme,

l’homme perdit la Vierge éternelle (Sophia), celle-ci le

quitta et se réfugia dans le ciel. La nature féminine se détacha de

l’homme-androgyne, et devint pour lui une nature extérieure » ;

« L’enseignement de Boehme concernant la Sophia est précisément

celui de la Vierge et de l’image androgyne, image intégrale et

virginale de l’homme », écrira-t-il à ce propos. |